横持ちとは

Contents

横持ちとは、工場や倉庫、物流センター等、自社の拠点間で行われる貨物輸送のことで、主にトラックを用いて実施されます。

また、トラックを利用しない場合でも、拠点内の作業スペース間で貨物を移動させる際に「横持ち」と表現されることがあります。

通常、トラック輸送では、発送元から配送先へ直接輸送するのが最短ルートです。しかし、営業所や配送センターに一度荷物を集め、その後小型トラックで細分化して配送するケースもあります。

横持ちは、発地から着地までの最短ルートを取らないため、ムダな輸送工程とみなされることがあり、非効率的な動きとしてネガティブに捉えられることもあります。

物流業界の横持ちとは

横持ちの由来は、江戸時代にさかのぼります。仙台藩の米を保管した米蔵(倉庫)から、卸業者の札差(ふださし)まで荷物(米)を輸送する際に、当然ながらトラックはなかったため、人力で荷物を運んでいたとされています。

「横持ち」とは、横方向への荷物移動のことです。トラックを用いて目的地まで荷物を輸送する際に途中で立ち寄るケースや、拠点間での荷物の移動を意味します。

一般的に、トラックで運ばれた荷物は、主要エリアの倉庫(ハブ拠点)に集約された後、保管・ピッキング・流通加工等の工程を経て、仕向け先別に出庫されるのが一般的なフローです。また、トラック輸送以外でも、物流センター内でフォークリフトやハンドパレットを用いて、荷物搬送する作業も「横持ち」と呼ばれます。

なお、高いビルの建物内でエレベーターや階段を利用し、縦方向に荷物を移動させる作業は「縦持ち」と言います。

引越し業者の横持ちとは

引越し業界における「横持ち」とは、建物や住居からトラック等への荷運び作業を指します。特に、住宅街等で道路幅が狭くトラックが進入しにくい場合や、トラックの進入が禁止されている道路、大型トラックが目的地の住居に横付けできない場合等では、トラックと住居の間の荷物を人力で運ぶことが必要です。この作業も「横持ち」と呼ばれます。

また、引越し業界では、荷物を1階から2階・3階へと縦方向に運ぶ作業を「縦持ち」と呼びます。

横持ちが発生する原因

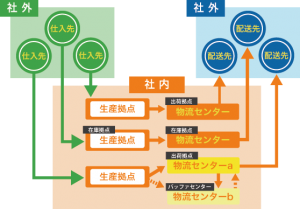

物流業界では、「横持ち」は無駄なトラック稼働とみなされることが多いです。本来であれば、A工場の完成品をトラックでB物流センターを経由し、店舗へ配送するルートが最短移動距離となります。しかし、実際にはA工場からB物流センターを経由し、その後、全国のハブ拠点(C、D、E、F、G・・・・)に保管されるケースが多いため、余分な輸送が発生します。

仮に1つの倉庫ですべての荷物を一括保管できれば、トラックでの横持ちは発生しません。しかし、倉庫の機能や保管面積の制約により、倉庫機能を分散させる必要があることから、横持ちが発生します。

また、繁忙期の季節波動等に伴い、一時的に物量が増加し、拠点の保管キャパシティを超えてしまう場合は、一部の荷物をほかの倉庫に一時保管する必要があるのです。この際に発生するトラックでの荷物移動も、横持ちに該当します。さらに、工場等の生産拠点には流通加工機能が備わっていないことも多く、ラベル貼り等の作業が必要な場合、対応可能な倉庫まで横持ちが発生するケースもあります。

横持ちのデメリット

横持ち作業は、やむを得ず発生することの多い作業です。トラックの燃料代やトラックドライバーの賃金等といったコストの増加、移動時間の延長、トラックドライバーや作業員の時間的制約に加え、場合によっては新たに倉庫を賃貸する必要もあり、可能であれば避けたい作業とされています。

横持ち作業が発生すると、人件費やトラック等の物流コストは確実に上昇します。これは、トラック台数が増える分、トラックドライバーの人件費、トラックの燃料代が加算されるためです。また、別のトラックへの積み替え作業にも人手が必要となるため、追加の人件費が発生し、トラックドライバーや作業員の肉体的負担も大きくなります。

引越し作業において、住居とトラックの間を人力で荷物を運びこむ場合、重要なのは移動距離です。作業人員が少ないと、1人あたりの負担が増加するため、可能であれば人員を増やすのが望ましいでしょう。しかし、限られた人員で作業を行う場合、往復回数が増え、それに伴い人件費も発生してしまいます。

さらに、横持ち作業の発生を想定し、作業スケジュールに必要な時間を組み込むことも必要です。しかし、横持ちにかかる時間は正確な予測が難しく、作業員の長時間労働を招くだけでなく、作業効率の低下や利益の減少につながりかねません。

また、複数の倉庫への横持ちが発生すると、荷物の積み下ろし作業が増加し、その回数が多いほど荷物の汚れや破損する可能性が高くなります。

理想的には、大型トラックで最終ゴール地点まで直接輸送できれば、時間とコストの両面で最適化が可能です。輸送に限らず、物流はシンプルな設計の方がコストを押さえやすいとされています。

一方で、企業の物流戦略として倉庫の分散化を選択をする事例もあります。例えば、大手食品関連会社は、東日本大震災後のBCP(事業継続計画)対策として、万が一の災害時にも安定した商品供給を維持できるよう、全国の主要エリアに倉庫を分散配置するようにしているのです。この場合、新たな倉庫の賃貸料やトラックの走行距離の増加といったコストが発生しますが、BCPの観点からは必要な選択とされています。

また、物流コストはサプライチェーン全体で考慮することが必要です。横持ちによって増加したコストも、物流ネットワークの全体最適化によって削減できる可能性もあります。そのため、個別のコストだけに着目するのではなく、物流全体を見直すことが重要です。

uprのレンタルパレットサービスについて

JIS11型から14型のパレットをはじめ、プラスチックパレットや木製パレット、保管効率を高めるネスティングラック、カゴ車等、多種多様なレンタルアイテムを取り揃え、お客様の様々なニーズにお応えします。

全国の営業所では、地域密着型のきめ細かいサービスをご提供しています。また、パレットの保管基地であるデポを全国各地に多数配備しており、急なご要望にも対応できるよう、整備された良質なパレットをご用意しています。さらに、当社デポとご利用先が近い場合、レンタル時や返却時の輸送コスト削減にもつなげることが可能です。

レンタルの詳細はこちら

物流機器・輸送機器のレンタル | upr > お知らせ > 物流 > 横持ちとは

問い合わせ

問い合わせ