Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは?IoTも含めた3つの活用事例を紹介

Contents

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは?名刺サイズのシングルボードコンピュータ

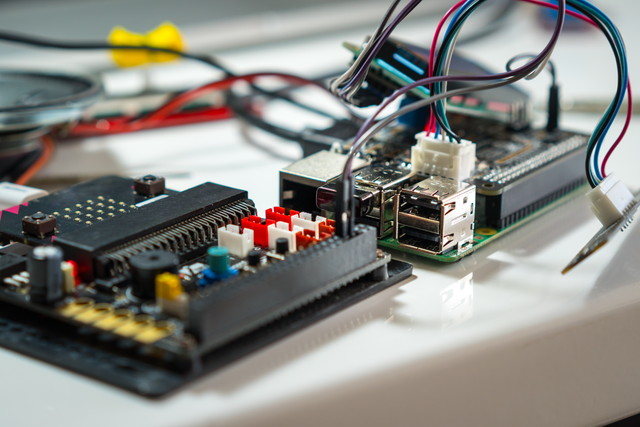

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは、イギリスのラズベリーパイ財団が初等・中等教育用に開発した安価なシングルボードコンピューターです。

日本では「ラズパイ」と呼ばれ、初心者から電子工作愛好家、さらには産業や研究用途においても幅広く支持されています。例えば、プロトタイピング、産業機器の制御、AIや機械学習の実験プラットフォームとしても利用されています。

ラズパイの特長は、見た目は名刺サイズ(85mm x 56mm)のプリント基盤でありながら、低電力のARMアーキテクチャのCPU、RAM、GPIOピン、ビデオ出力、USBポート等、コンピューターとして必要な基本的なハードウェアを一体化している点です。

さらに、公式で提供されているRaspberry Pi OSをはじめとしたLinuxベースのOSをインストールし、電源やストレージ、入力装置を接続すれば、手軽に本格的なコンピューター環境を構築できます。

HDMI、USB、LANポート等のインターフェースが標準搭載されており、拡張性が高いことから、IoTデバイス、ホームオートメーション、メディアサーバー、ロボット制御等、様々な用途に活用可能です。

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の3つの特長

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の特長は3つあります。

まず、初等・中等教育での電子工作やプログラミング教育の教材として開発され、低コストで入手可能な点が特長です。低コストでありながら、ARMベースのプロセッサに加えてGPUが搭載されており、H.264形式の動画再生やOpenGLを利用した3Dグラフィック処理も可能です。

さらに、公式提供の軽量なLinuxや組み込み機器向けのWindows OSをインストールすることで、市販品と遜色ないクオリティのIoTデバイスを自作することもできます。

教育用のコンピューターであるため低コスト

ラズベリーパイは初等・中等教育用のシングルボードコンピューターです。

例えば、初等教育のビジュアルプログラミングや、中等教育でのプログラミング言語の習得(Java、Scratch、Python、Ruby、C++等)のために利用されています。そのため、シングルボードコンピューターとして十分な性能を持ちながら、数千円程度の低価格で購入可能です。

小中学生の夏休みの自由研究から、大学生のプログラミング実習まで、誰でも気軽に入手することができます。

GPUが搭載されているためグラフィック処理も可能

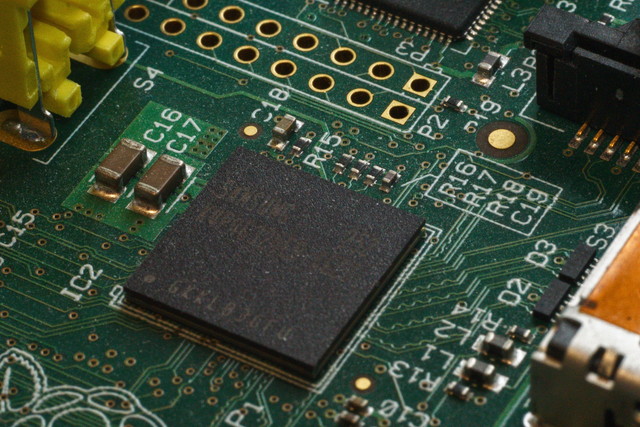

ラズベリーパイには、ARMベースのCPUに加えて、モバイル端末向けのGPUであるVideoCore IVが搭載されています。

GPU(Graphics Processing Unit)とは、別名グラフィックコントローラといい、画像処理に特化した機能を持つプロセッサのことです。

ラズベリーパイのVideoCore IVには、例えば膨大な容量の画像をサンプルにして、機械学習やディープラーニングを素早く実行するほどのスペックはありませんが、画像・動画・3D映像等のグラフィック処理には十分な性能を発揮します。

また、ディスプレイと接続して一般的なコンピューターのように利用したり、簡単な画像認識や物体検出用のマシンを制作したり、様々な用途に利用することもできます。

さらに、GPUに割り当てるメモリを増やし、グラフィック処理のGPUの優先度を高めるOpenGL(Open Graphics Library)等のライブラリを上手く活用すれば、さらに高度なグラフィック処理も可能です。

専用のOSをインストールすればIoTデバイスを作れる

ラズベリーパイにOSをインストールすれば、流行りのIoTデバイスを製作可能です。

IoT向けのOSとしては、例えば本家のWindows10よりもシンプルな「Windows10 Iot Core」等が知られていますが、ラズベリーパイでも利用可能です。

Windows10 Iot Coreのインストールは、まずMicrosoftの公式サイトからファイルをダウンロードし、SDカード等に書き込みをし、ラズパイ本体から実行するとスムーズです。

やる気と根気さえあれば、様々なIoTプロダクトを個人で作れるため、ビギナーからベテランまで多くの方が挑戦しています。

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の人気モデルは5種類

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の人気モデルは5種類あります。

それぞれの違いはコスト面やスペック、拡張性です。

ラズベリーパイで作ってみたいモノや、現状の電子工作スキルに合わせ、自分にぴったりなモデルを選びましょう。

現時点でもっとも高スペックな「Raspberry Pi 5」

2024年2月13日から発売開始したRaspberry Pi 5は、ARMベースの新型CPU「Cortex-A76」を搭載し、現時点でもっとも高いスペックを持つモデルです。

Cortex-A76は2018年に発表された高性能なCPUで、当時のスマートフォンやノートPCのハイエンドモデルに広く採用されていました。

メモリ構成についても柔軟性が高く、4GB、6GB、8GB等の容量を選べる設計が一般的です。ハイエンド構成を採用すれば、モバイルデバイスながら一般的なノートパソコンにも匹敵する処理能力を発揮します。これにより、高解像度のビデオ編集やマルチタスク処理が可能になりました。

Raspberry Pi 5は、幅広い層のユーザーに対応でき、以下のような方におすすめです。

- プログラミングや電子工作を学びたい初心者

- ホームオートメーションやDIY愛好者

- 教育機関の教師や学生

- 軽量PCや省スペースPCを求める人

本格的なプロダクトを作れる「Raspberry Pi 4 Model B」

Raspberry Pi 4 Model Bは、Raspberry Pi 3から性能と拡張性が大幅に向上したモデルです。

最大8GBのRAMとARM Cortex-A72 プロセッサ(1.5GHz)を搭載し、前モデル比で約3倍の処理能力を実現しました。USB 3.0 やギガビットイーサネットの対応により、高速なデータ通信も可能です。

デュアル micro HDMI ポートで4Kディスプレイを2台接続でき、Wi-Fi (802.11ac) と Bluetooth 5.0 の無線通信機能を備え、IoTや産業用途でのデバイス製作にも適しています。日本円だとRAM容量により約5,000〜8,000円と手頃で、入門からプロフェッショナルな開発まで幅広く活用されています。

一体型キーボードPCの「Raspberry Pi 500」

Raspberry Pi 500は、一体型キーボードPCとして設計されたモデルで、デスクトップパソコンの代替や簡易的な作業用に適しています。

Wi-FiやBluetoothに対応し、無線通信を行うIoT機器の操作やプログラミング学習にも利用可能です。

Raspberry Pi 4をベースにしているため高性能で、デュアルディスプレイ出力や4K対応といった特長があります。手軽な価格帯と使いやすい設計から、教育用途やプロトタイプ製作にも適しています。

小型かつ安価でラズパイ入門者におすすめの「Raspberry Pi Zero 2W」

2021年10月に発売されたRaspberry Pi Zero 2Wは、ラズパイのエントリーモデルの進化版です。日本国内では、2022年6月より販売が開始されました。日本円で約2,000〜3,000円程度と、低価格ながら高い性能を提供しており、初めてラズベリーパイを使うビギナーだけでなく、より高性能なプロトタイプ製作を目指すユーザーにも最適なモデルです。

また、Wi-Fi(2.4GHz)やBluetooth 4.2を内蔵しており、無線通信を必要とするIoTデバイスの製作や小型プロジェクトにも適しています。その小型軽量かつ低消費電力の特性から、限られたスペースや電力環境で動作するプロジェクトにおいても優先的に採用されることが多いモデルです。

電子工作に特化した次世代マイクロコントローラーボードの「Raspberry Pi Pico 2」

Raspberry Pi Pico 2は、Raspberry Piシリーズの中でもマイコンボードとして設計されたモデルで、小型・低価格ながら高性能を実現しています。日本円で約1,000円程度と手頃な価格で、初めてマイコンボードを利用するビギナーにも適したモデルです。

Raspberry Pi Zeroの特長である小型サイズや低消費電力と同様、Raspberry Pi Pico 2も電源供給がわずか5Vで動作し、省エネ性に優れています。コンパクトなサイズにより、スペースが限られたプロジェクトや取り回しの良さが求められる用途に最適です。

さらに、Raspberry Pi Pico 2はデュアルコアCPUや多用途なGPIOピンを備えており、IoTや組み込みシステムの製作にも対応可能な性能を提供しています。これらの特長から、ビギナーからプロまで幅広いユーザーに支持されるモデルです。

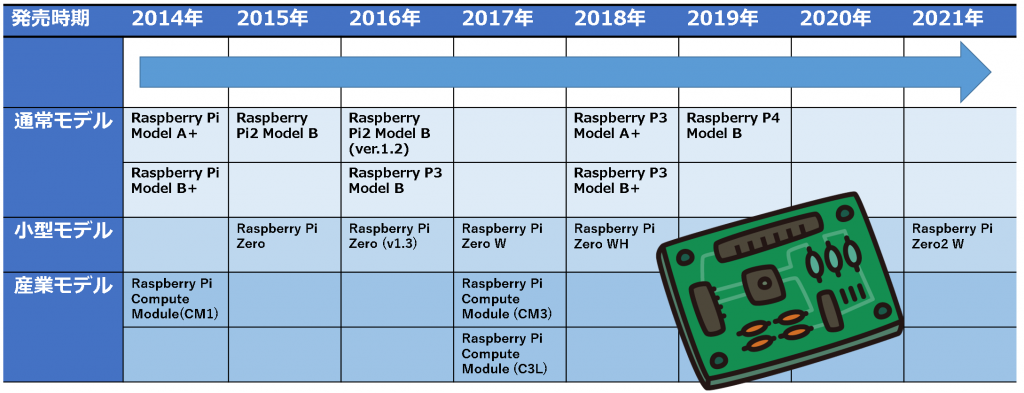

「Raspberry Pi」の各モデルの発売時期

「Raspberry Pi」の各モデルのスペック比較

| CPU | GPU | メモリ | 有線LAN | 無線LAN | Bluetooth | 音声入力 | 音声出力 | 映像入力 | 映像出力 | サイズ | 低レベル周辺機器 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Raspberry Pi 5 | 2.4GHz | 800MHz | 2GB/4GB/8GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 85×56mm | GPIO40ピン |

| Raspberry Pi 4 Model B | 1.5GHz | 500MHz | 2GB/4GB/8GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 85×56mm | GPIO40ピン |

| Raspberry Pi 500 | 2.4GHz | VideoCore VII | 8GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 286×122×23mm | GPIO40ピン |

| Raspberry Pi Zero2 W | 1GHz | 250MHz | 512MB | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 65×30mm | GPIO40ピン |

| Raspberry Pi Pico 2 | 150MHz | ー | 520KBオンチップSRAM 4MBオンボードQSPIフラッシュ |

ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21×51mm | 26本のGPIOピン |

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の3つの活用事例

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)で、具体的にどのようなものが作れるのでしょうか。ここでは、ラズパイで製作可能な3つのプロダクトを紹介します。

高度な気象観測も可能にする「デジタル百葉箱」

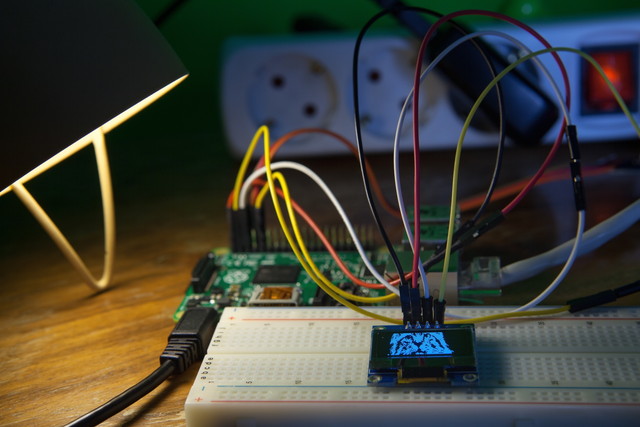

ラズベリーパイは、様々なセンサーモジュールを接続できるキットを利用して、幅広い用途に活用可能です。

例えば、温度や湿度を検知するセンサーを接続することで、野外の気象観測に役立つ「デジタル百葉箱」を制作できます。

さらにラズベリーパイはアナログな百葉箱とは異なり、無線通信モジュールも接続できるため、気象庁が運用している無人観測施設「アメダス」のように、気象データを自動で送信することも可能です。

市販品よりも安価な「モバイルルーター」

ラズベリーパイに格安SIMを搭載することで、市販品よりも低コストで「モバイルルーター」を作れます。

ラズベリーパイにアクセスポイント機能を持たせるため、IPアドレスを割り当てるDHCPサーバーの立ち上げ等の知識が必要ですが、予算1万円以内でLTE接続可能なモバイルルーターの製作が可能です。

Google AIY Voice Kitと組み合わせた「スマートスピーカー」

Google AIY Voice KitとRaspberry Pi 3を組み合わせれば、市販品と遜色ないクオリティの「スマートスピーカー」を製作できます。

Google AIY Voice Kitには、Raspberry Pi 3の機能を拡張するためのキットや、スピーカーモジュールも含まれているため、後は電源やSDカード、ラズパイ本体を用意するだけで、誰でも簡単にスマートスピーカーを組み立てられます。

総額1万円以下で製作できるため、「スマートスピーカーを試したい」という方にもおすすめです。

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)のセットアップ例

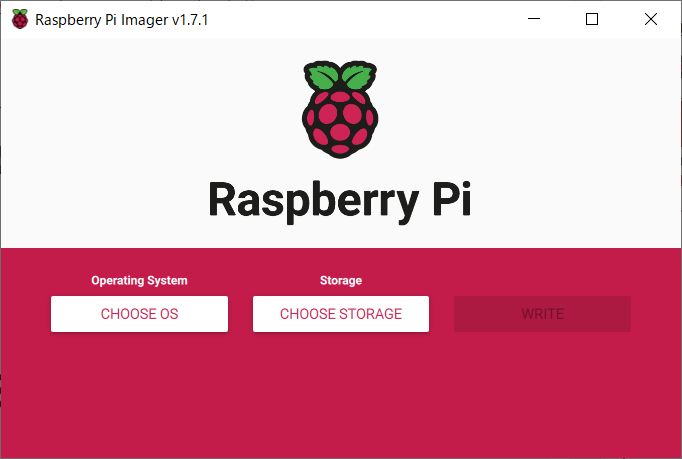

あらかじめインストールしておいた「Raspberry Pi Imager」を起動させます。起動した画面内で「Operating System」を選択します。

この画面ではOSの選択ができます。開発の内容に合わせて選択します。

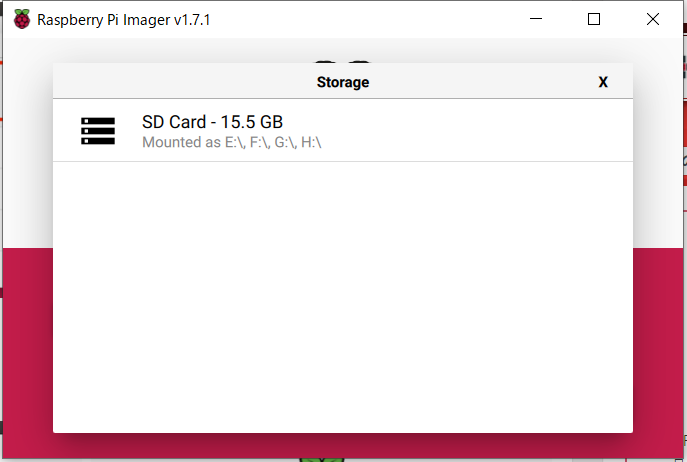

選択後は起動時の画面で、今度は「Storage」を選択しますと、ストレージの選択画面が出てきます。

こちらについてもあらかじめSDカード等のストレージを挿入している必要があります。

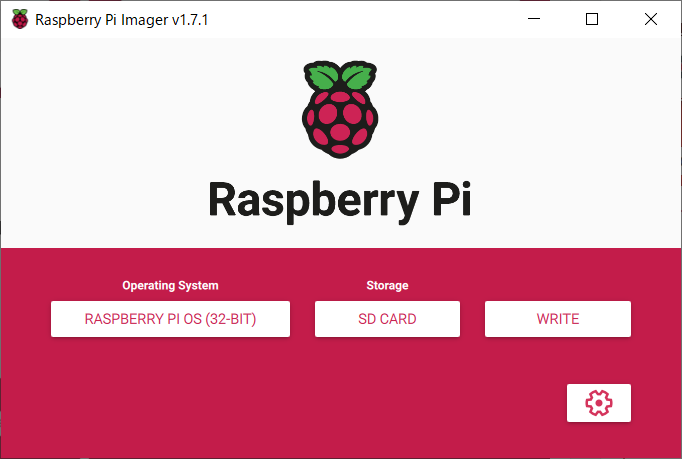

OSとストレージを選択すると画面上で「CHOOSE OS」と「CHOOSE STRAGE」であった箇所が選択されたOSとストレージの表記になっています。

こちらを確認したうえで「WRITE」を選択してください。

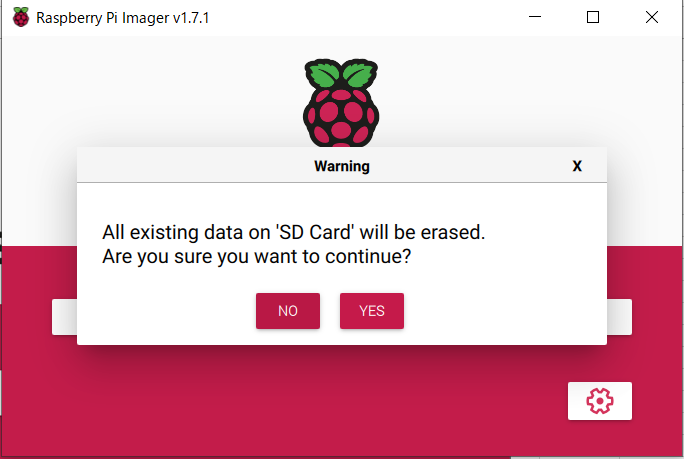

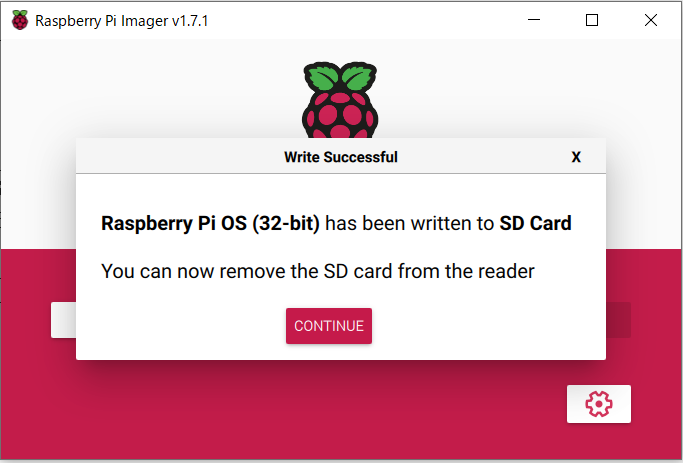

「SDカードのデータが消去されるが、書き込みを続けるか?」の確認がでてきます。ここで「YES」を選択すると書き込みが始まります。

上記のような画面になりましたらOSの書き込みが完了です。

Raspberry Piの学習手順や習得方法

Raspberry Piのプログラミングにあたり、非常にポピュラーな方法としてpythonによるプログラムが考えられます。

pythonは最新のGitHubの調査(2021年)では2019年以降、世界2位を保持という非常にたくさんの人に利用されているプログラミング言語です。

これほどポピュラーな言語であるため、「python ラズパイ」等と検索することで、学習のためのサイトが非常にたくさん表示されます。そのようなサイトで情報を収集することが可能です。

pythonを利用するための環境構築

pythonをインストールする必要があります。MacとWindowsで若干手順が異なったり、Macでは標準でPythonがインストールされていますが、バージョンが古いといったことがありますため、ご利用の環境に合わせたインストール方法を選びましょう。

pythonの習得

pythonもほかのプログラム言語と同様に習得するために、プログラムの方法を習得する必要があります。ですが、pythonはプログラムが読みやすく初めてのプログラムにうってつけの言語とも言えます。

上記についてもWEB上で数多くの情報に触れることができます。まずはpytohnの習得を始めてみましょう。

物流機器・輸送機器のレンタル | upr > お知らせ > IoTソリューション > Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは?IoTも含めた3つの活用事例を紹介

問い合わせ

問い合わせ